日 時 2019年1月18日(金)13時30分〜15時

認知症を文学を通して見てみようとするものです。

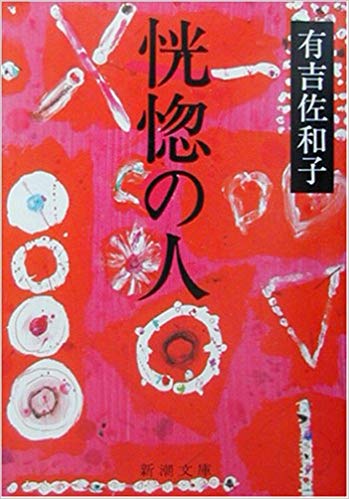

まず最初に取り上げられました小説は、有吉佐和子の「恍惚の

人」(1972)で、これはある夫婦の夫の父親を嫁である妻が面倒

をみる話しです。

義父はその症状も段々ひどくなり、お風呂やトイレの世話をする

ためについに添い寝までしなくてはならなくなるものです。

この時代はこのように女性の負担で乗り切ったようです。

この小説は100万部を超えるベストセラーとなり、有吉はこれの印税の大半を施設等に寄付し、女性の負担を少しでも軽減しようと奔走いたします。

しかし政治や行政はほとんど動かず、やっと介護保険制度が出来たのはその30年後でした。

次に紹介された小説は、耕治人の「そうかもしれない」(1988)で、内容は認知症になった妻をやっと施設に入れ、夫は毎日面会に行っていましたが、その夫も病気になり入院してしまいます。

心配でたまらない夫は、施設にお願いして車イスで妻を入院先の病院までつれてきてもらいます。

病院や施設の人がその妻に「あなたのご主人ですよ」と何度も言いますが、妻は「そうかもしれない」と答えて笑っているだけでした。

その次の中島京子の「長い別れ」(2015)では、認知症のことを「ロング・グッドバイ(少しずつ、ゆっくりゆっくり遠ざかって行く)」と表現されているのもまた時代の流れでしょうか。