不思議な歌が伝えられています

黄金千両 銀千両

城の周りを七周り

また七周り七戻り

三つ葉うつぎのその下の

六三が宿の下にある

これはおそらく、竹田城跡の金銀か宝を隠した場所か、水源や水路のある場所を、暗号としてに伝えたものといわれています。

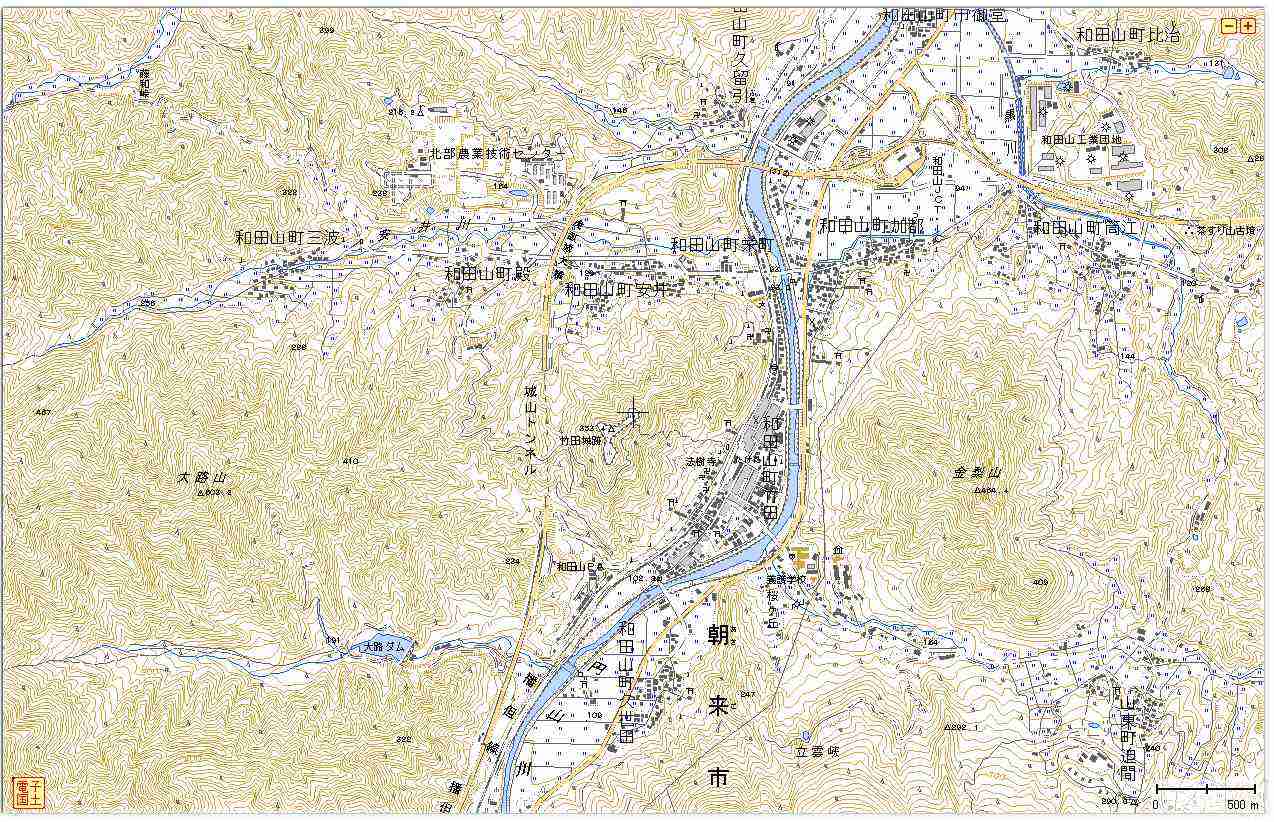

右上の画像が、竹田城跡から眺めた大路山(おおろやま)

そこで竹田城跡では、お城の水源をどこに求めていたのでしょうか?

雨水を一時的に貯めたり、城下から人手を使って運び上げて、なんとかやりくりしていたのでしょうか?

それとも地下水脈に到達するほど、深い深い井戸を掘りあげていたのでしょうか?深い井戸の跡は今も見つかっていません。

それではどうも効率が悪いし、そんなことを実際に行なっていたとは現実味を感じられません。

戦国時代の有名な山城に、日本五大山城があります。

日本五大山城

令制国名 城 名 主な城主 指定文化財

越後国 春日山城 上杉謙信 国指定史跡

出雲国 月山富田城 尼子経久 国指定史跡

近江国 観音寺城 六角義賢 国指定史跡

近江国 小谷城 浅井長政 国指定史跡

能登国 七尾城 畠山義綱 国指定史跡

先に挙げました、日本五大山城のひとつの小谷城には、「小谷城〜本丸の水源は大吉寺からサイフォン仕掛けで引いた?」これって実話それとも風説?という、

北近江の城

「小谷城〜本丸の水源は大吉寺からサイフォン仕掛けで引いた?」

といったWebサイトもあるほど、この山城の水源の問題は研究されているようです。

実のところ、竹田城跡にも同じように水源の問題がありました。

しかし郷土史家のみなさんが、昼も夜も寸暇を惜しんで、研究されたところ、小谷城と同じようなサイフォン方式の配水路が、あの時代に整備されていたのではないかと、現在では考えられています。

それでは、その配水路の水源地は何処だったのか。それは右上の地図で、ご説明しましょう。

国土地理院 地図閲覧サービス 2万5千分1地形図名:

但馬竹田(姫路) (中心位置の図葉名)

地図の上に「竹田城跡」と書かれているところから、左側にある大路山麓の中腹の辺りの滝谷が、竹田城跡の水源地になります。

ちょうど竹田城跡から西側に見える、大路山のまんなかあたりに滝谷と呼ばれた小川や泉があって、サイフォン方式の配水路の送水場所になっていたようです。

大路山の山頂あたりから流れ出る雪解け水などを、サイフォン方式での配水路によって送水したその場所は、センゲンジ(千眼寺)とも(千願寺)とも地元では呼ばれた場所らしく、今も地名だけは残っています。

当時は名前のとおり小さな寺院の形態をとっていたようですが、実際にはお寺だったのか、砦だったのかどうかも疑わしいくらい、現在では荒れ果ててしまっているそうです。

もちろんセンゲンジ(泉源寺の意味でしょうか?)のしっかりとした、建物の遺構も埋蔵文化財の調査も、なにもかもなされていませんので、現時点ではおおむね推測の範囲のお話です。

そしてその配水管は、銅管で出来ていたとも云われていていますが。本当のところ銅製だったのか、木製だったのか竹製だったのか、判然とはしていません。

しかし右上の大路山の画像で、その中腹に白く積雪が残っているのが見える、標高410メートルのピークの西側から、山麓の尾根に沿ってサイフォン方式で配水管を整備していたのでしょう。

ちょうど現在の竹田城跡の中腹にある駐車場の辺りまで伸びていて、このあたりに池を掘って水を溜めていたと思われます。

竹田城跡の中腹にある駐車場の南側には、小さな谷川が今も流れていて、排水する設備や場所を考えなくても、古来からの地形を活かして山城を運営できたはずです。

ここから竹田城跡の天守のある、古城山の山頂までは人や馬や牛などを使って、貴重な水を運び上げたと思われます。

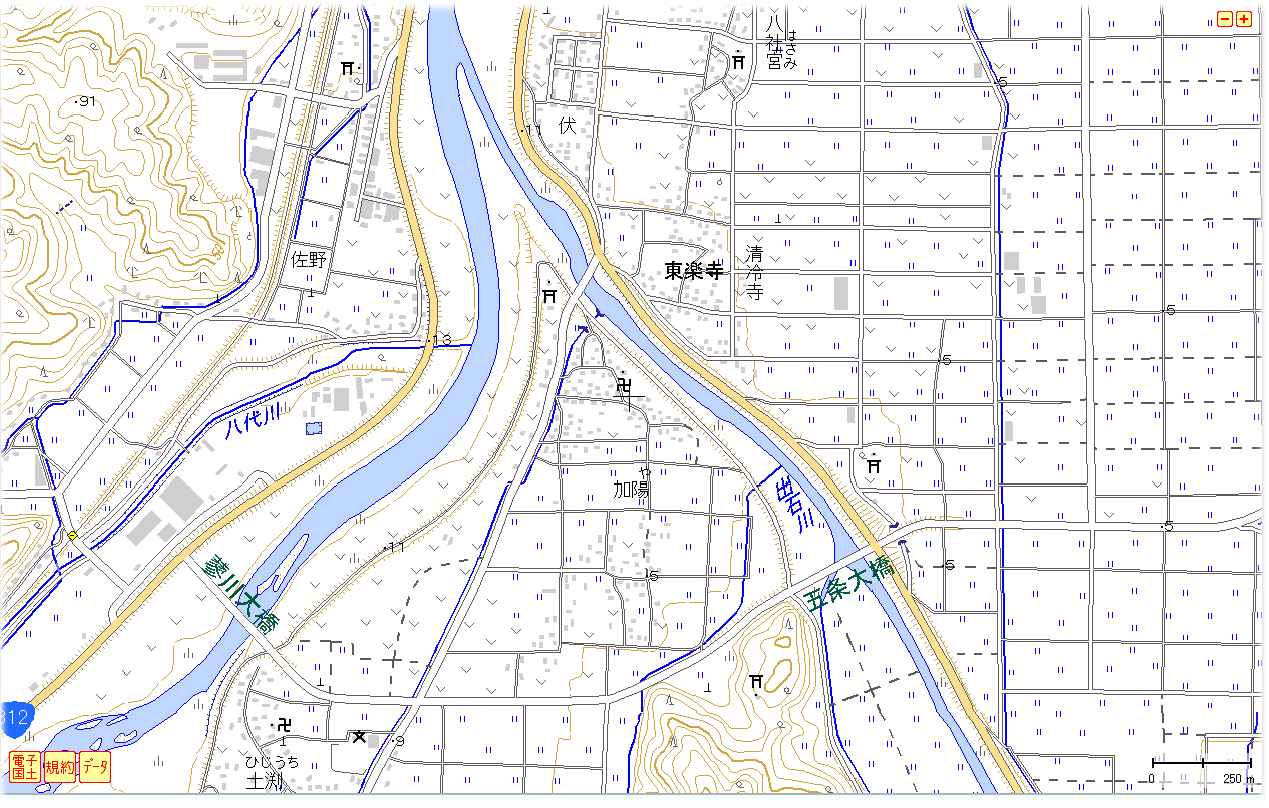

また豊岡市にも千眼寺城とよばれた城跡か砦が、加陽城の近くにあったそうです。

朝来市の大路山の香華院千眼寺砦の遺跡と、何か関係があるのかもしれません。

どなたかご存知の方はおられませんでしょうか?

国土地理院 地図閲覧サービス 2万5千分1地形図名:

豊岡(鳥取) (中心位置の図葉名)

そういえば但馬・竹田城跡は、南米ペルーのインカ時代のマチュピチュ遺跡と関連付けられて、語られていますけれども。

世界遺産マチュピチュでは、インカの見事な石組みの独自の技術を使って、おもに雨水を利用した灌漑設備や水路を整備していたそうです。

但馬には戦国期の標高の高い山城や砦などが、比較的多いのですが。もしかするとサイフォン方式などの給水設備の独自の技術を保持していたのかもしれません。