(%雪だるま%) 2012年からの抱負

兵庫県の但馬県民局が、「第2期コウノトリ野生復帰推進計画」の素案を発表されてます。

これはこれまで豊岡市で行なわれてきた。コウノトリと共生する地域づくりの行動指針を拡大し、営巣地を豊岡盆地から但馬全域にするもので。

今後5年間の放鳥や環境整備計画などを目標に盛り込んだものです。

コウノトリ野生復帰事業では、現在のところ豊岡市だけにとどまっている野生下での繁殖地の拡大が大きなテーマになっていまして。

福井県の越前市中野町でも特別天然記念物コウノトリのつがいを人口的に飼育しています。

また、千葉県の野田市でも今秋に生物多様性や環境再生のシンボルとして市のイメージ向上や農業、観光振興を図るため、コウノトリの1ペア以上のコウノトリを飼育し、10年間で放鳥と同地区への定着、繁殖を目指す予定だそうです。

もちろん兵庫県の朝来市の農家も、「南但馬でも野生復帰を支えたい」と話していますが。

困ったことに中山間地域にあたる南但馬には、冬場でも水が涌き出るような湿地や田圃が少ないため、餌となるドジョウやザリガニ、エビ類などが生息する、生態系豊かな水場やビオトープも少ないのです。

どうにかして野生コウノトリが冬の餌探しに困らないようにしなければなりません。

山城げんき村の周辺でも、冬の田圃に水を張ってコウノトリもよべるように準備をはじめています。

(%雪だるま%) 兵庫県立北部農業技術センター

山城げんき村の近隣には、兵庫県立北部農業技術センターがありまして。

この北部農業技術センターは、兵庫県北部地域の特性を生かした高付加価値型農業の確立を目指しています。

水稲をはじめ、豆・野菜・花き・果樹等地域特産作物の品種改良と栽培・病害虫防除法の改善を進めておられます。

中山間棚田の有効利用と保全に向けた新作目選定や畦畔・のり面管理技術の開発し。

さらに但馬牛の優良系統の維持・造成と低コスト肉用牛飼養技術の開発に関する試験研究を推進するとともに、これら新技術の普及も援助しています。

また、農林水産物の品質や成分の評価、安全・高品質等消費者ニーズに即応した地域農畜産物等利用を中心とする新しい食品素材・加工法、流通技術の開発等に関する試験研究を推進するとともに、これら新技術の普及を援助しているそうです。

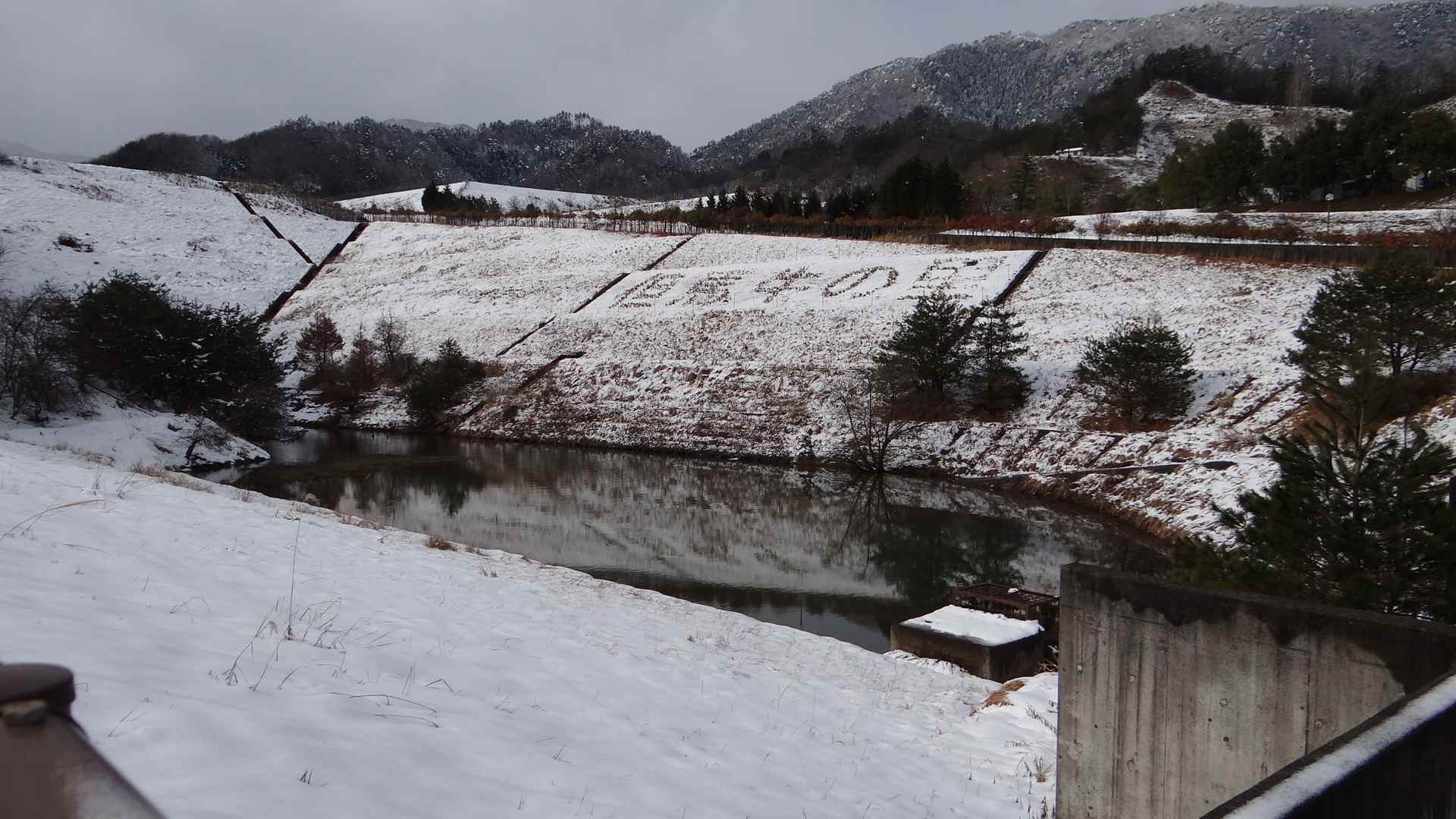

(%雪だるま%) 調整池

北部農業技術センターには、全部で3ヶ所の調整池がありまして。

どれも周囲が山に囲まれて谷のようになった地形で、湿地や水辺が少ない朝来市では、いつでも採餌が可能なビオトープでもあり、野生のコウノトリも飛来しやすい場所なのではないかと思われます。

現在もカワウやアオサギなどの飛来も確認されていまして、野鳥なども多く生息しているので、生物多様性が豊かな餌場環境となる可能性があります。

(%雪だるま%) 野生復帰を支える

兵庫県の但馬県民局が公表した、第2期コウノトリ野生復帰推進計画素案では、コウノトリの放鳥拠点を養父、朝来の両市にも設けるようになっています。

新放鳥拠点としては、モデル地区として「コウノトリ育む農法」の普及を図ることが提唱されています。

コウノトリ育む農法とは、

コウノトリ育む農法の定義

おいしいお米と多様な生き物を育み、コウノトリも住める豊かな文化、地域、環境づくりを目指すための農法。

1.水管理によって生きものを育みます

* 冬期湛水(冬に田圃に水を張る)

* 早期湛水(田植よりも1ヶ月前から水を張る)

* 深水管理

* 中干し延期(中干しの開始を通常より3週間ほど遅くする)

2.安全・安心な農業で生きものを育みます

* 無農薬栽培および減農薬栽培(魚毒性の低いものに限る)

* 堆肥土づくり資材の施用

3.生き物の生息しやすい水田づくり

* 冬期湛水(冬に田圃に水を張る)

* 素掘り水路の設置(水生動物の逃げ道)

これらの技術を取り入れ、コウノトリの餌となる生き物を育む農法を、『コウノトリ育む農法』といいます。

具体的な栽培方法

化学肥料:栽培期間中不使用、農薬:栽培期間中不使用

* 育苗段階から有機質肥料を使用します。⇒無化学肥料栽培

* 無消毒種子をお湯で消毒します。⇒種子消毒の排除

* 農薬は栽培期間中使用しません。。⇒無農薬栽培

* 除草効果を高める、また、生きものを生息しやすくするために深水管理をします。

* 土作りを行い、肥料も必要以上に使用しません。⇒病気に強く食味の良いイネ作り

* オタマジャクシ、ヤゴの成長に合わせる為、7月上旬まで中干しをしません。

* より多くの生きものを田圃で育てるために、田植前の一ヶ月以上前より水を張ります。

(%雪だるま%) 先客のヒドリガモさん来られてます

はたして山城げんき村の周辺の中山間棚田の田圃で、コウノトリ育む農法をそのまま実践できるのかが、大きな問題になっているのです。

それは中山間棚田に特有な問題点で、冬に田んぼに長期にわたって水を張ったり、生きものを生息しやすくするために深水管理することが、平地ではなく高低差が激しい中山間棚田の田圃では、比較的に難しいからなのです。

また水生動物の逃げ道となる、素掘り水路の設置と水田や河川などの一体的な整備も十分ではないのですが、「冬に水を張るくらいなんでもない」と、冬水田圃を始めていますし。少しでも野生のコウノトリと共生し、共進化できる地域社会へと行動をおこしていきます。