NPO法人を立ち上げて3年、AAFに参加して丸2年、わたくしたちカコアメンバーは、アートと人・地域を結びつける活動をおこなってまいりました。

それらを通じて、こころざしを同じくする人々とのネットワークづくりの重要性を再確認しました。

そこで、イベントごとの交流はもとより、諸々のアートやアート観を語り合うことを通じて「知」のレベルでの交流をはかりたいと考えます。

今回の試みはその第一歩です。皆さんと楽しく豊かな交流ができることを願っています。

さて、第一巡目になる今回のお題は「あなたのアートの引き出しを教えてください」です。

このお題で四国4県と淡路島を回ります。メインの論者のみなさま、どうぞよろしくお願いします。(次は香川の「まちラボ」Kさん−8月1日を予定)

まずは愛媛のアートNPOカコアの理事長、徳永高志さんから文章をいただきました。

みなさま、どんな風に感じるでしょうか。

アートに興味のある方も、アートに興味の無い方も、

異論、反論、意見、感想、議論沸騰大歓迎。

なんでもかまいません、すぐにコメントお願いします。

では、みなさま「思考の交流 言説の鬼」いよいよスタートです。

論者紹介 徳永高志

愛媛のアートNPOカコア理事長。長野県の茅野市民館コアアドバイザー、久万美術館専門委員、文化経済学会理事などもつとめる。日本国内を飛び回る日々。

コンピューターゲームのコミュニケーションとクオリティ

最近、タクシーの運転手さんが戸惑うことが多い、という話を聞いた。たとえば神戸市の須磨駅。若い女性のグループが「敦盛塚お願いします」というそうだ。「これといって面白いものはありませんよ」と話しかけても、真剣な顔で「いいからお願いします」。平敦盛は源平の合戦のときの実在の人物で、実は「遙かなる時空の中で3」というゲームの重要人物である。「遙かなる時空(とき)の中で」は、ネオロマンスものと呼ばれる仮想恋愛ゲームで、ほかに平重衡や平知盛、源義経、武蔵坊弁慶などが登場し、本編だけで3作、いくつもの関連ストーリーやグッズが商品化されているそうだ。若い女性を対象とするこの類のゲームとしては、ほかに同一制作会社の「アンジェリーク」や「金色のコルダ」が有名で、これもシリーズ化されている。

これらのゲームにファンが入れ込む情熱は半端なものではない。たとえば、ゲーム制作会社が開催するファンの集いでは、熱狂的なファンが声優たちの出演するショーに参加するのみならず、ゲームのキャラクターのコスプレもおこなわれる。この7月7日、8日にパシフィコ横浜大ホールで開催された「ネオロマンスフェスタ」は4ステージで2万人を動員した。入場料収入が平均約7000円、グッズなどは一人1万円以上購入するのが普通で、これが少なくとも隔月で開催されるから、これだけで一年に最低20億円が消費されることになる。ほかにも関連イベントは数知れない。ゲーム制作会社の陰謀ともいえる企画とはいえ、日本でコンスタントに年間十数万人を集めるパフォーマンスアートは稀である。

言うまでもなくこうした状況はオタク文化と呼ばれ、村上隆は、おたく文化が多い尽くす日本固有の文化を「スーパーフラット」と呼んだが、すでに、いわゆるテレビゲームが流行し始めた1980年代から、ゲームは少しずつ世界を広げ高い質を得ている。

きわめて個人的なことで申し訳ないが、大学生のころ、静かな珈琲屋の空間をピコピコという耳障りな音で侵略したインベーダーゲーム=テレビゲームは最も忌むべきものだった。

それから15年余り、1990年代なかばに、電機メーカーのソニーがプレイステーションという新世代ゲーム機を発売しソフトが充実してきたころ、たまたま硬派なアート系雑誌のコラムで「ミスト」というコンピューターゲームが紹介されていたのに影響されて一式購入したのが運のつきであった。

「ミスト」は、本のなかに封印された5つの霧に包まれた世界で展開され、閉ざされた世界から脱出するためにさまざまな知恵を絞りながらキーとなる書物を探索するアドベンチャーゲームである。濃密な気配だけが支配する世界は、5という数が重要な役割を果たし、人はほとんど出てこない。夢中になって何十時間もかけて謎を解いても、当たり前のハッピーエンドは用意されてはいない。次の本の世界が暗示されるのみである。

あとで知ったことだが、「ミスト」は、もともとアメリカのクリエーターたちによるソフト会社「cyan」がパーソナルコンピューター用に開発したゲームで、高い評価を得て1994年に日本の家庭用ゲーム機に移植されたものであった。これ以降、いわゆるコンピューターゲーム(=インタラクティブグラフィックアート)の世界をアートの一つのジャンルとして目配りをするようなった。

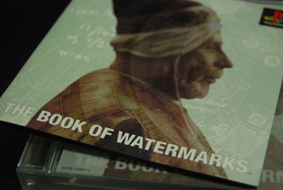

「ミスト」は、3作の続編が日本で発売されたが、優れたゲームは、現代の社会鋭敏に反映するのみならず、それを深く掘り進み、過去と未来を架橋し、ときには思いもよらぬ世界を仮構する。よく知られたファイナルファンタジーシリーズのいくつかの作品などもそうだが、ほかにも、シェークスピアの「テンペスト」に由来した「ブック・オブ・ウォーターマークス」(1999年)では、気鋭のクリエーター小林孝志が描いた種々の様式が入り混じる壮麗な建築物のなかを思う存分彷徨える。ゲームならではの双方向な手法が著しい効果をあげている。

ちょうどこのころから、美術系大学では、従来の平面絵画を描く学生をコンピュータを含むグラフィックアートを志す学生が圧倒し始めた。いまや芸術的な才能を持った若者の多くが古典的な意味での絵を描かなくなった。日本画専攻に所属しながら大学の課題以外は日本画を描かず普段は熱心にパソコンに向かいあうのが当たり前の光景である。ゲームソフトは、そのエッセンスともいえるのだろう。冒頭で紹介したような量的なマーケットのみならず、質の面でもアートの一翼を確実に担っている。遅まきながら数年前から、文化庁が、メディア芸術祭でインタラクティブ部門を設けてデジタルメディアのゲームを評価しようと動き出してはいるのは当然の帰結であろう。

しかしながら、これら量・質両面の充実したゲームの世界と、われわれのようなアートNPOのネットワークは、なかなか切り結ばない。それは何故か。第一に高度なゲーム開発には多額の資金が必要であること、第二には、ゲームをめぐるコミュニティが完全に閉じられていることにある。資金の問題も等閑にできないが、より深刻なのは第二の点である。

たとえば、村上隆の作品は少なくとも代表作の何点かを見ていれば、加えられた論評に肯いたり反発したりできる。ところがゲームは、やっていなければ全く議論に加われないし論評もできない。とりわけインタラクティブなゲームでマルチエンディングのものは、それぞれ参加者によって異なるストーリーが描かれ、ゆえに一段と白熱した議論が閉鎖的に展開される。ゲーマー=おたくと談じられる理由のひとつである。カコアのメンバーの中にも「ゲーム好き」がいるが、ゲームを触らないメンバーとはゲームに関する会話が成立しない。

全国各地で繰り広げられる、いわゆるアートフェスティバルともっとも遠いところに存在しているのがゲームの世界であり、現代社会の多くのコミュニティの近似形だとも言いうる。これを開かれたものにしていくすべはないのか、または、閉じられたアートのコミュニテイはそのままにしておくほうが高いクオリティを維持できるからいいのか。すでに、ハートアート岡山などはゲーム好きのアウトサイダーの人たちとアーティストが協働で作品を紡ぎだしている。それらがもっと開かれるべきだとすると、何を開いてネットワークをつくるのか。

コンピューターゲームをめぐる問題は、実はアートの世界のある種の課題を集中的に体現していると言えるのである。

次回 論者紹介(予定)

香川県のまちづくり団体「まちラボ」の小西さんです。

「まちラボ」とは「まちづくりラボラトリー」の略。つまり、まちづくりについていろんな試みをする実験室の意。各界で先駆的な活動をしているゲストにお話を伺いながら知識を深め、また様々な分野の人が自由に交わり、意見交換することで、高松のまちの魅力再発見、新たな提案をめざしています。