そして、3か所目は洛水鎮(らくすいちん)の敬老施設です(写真「敬老院(洛水鎮)」。ここにも震災で家を亡くされた方など約70名のお年寄りが生活されています。

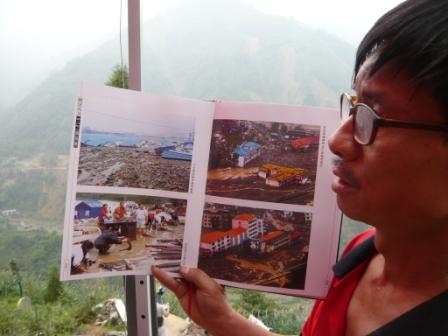

我々が目にした中で、四川大地震から1年2カ月が過ぎた現在、日本では阪神・淡路大震災後に見られなかった特徴的なことを2点挙げておきます。ひとつは、北山県城をはじめとする被災地に国内外から多くの訪問客が訪れていることです。被災地では写真集を手に「語り部」の方々が、地震が起きた時の様子を話してくれます(写真「語り部」)。語り部自身も被災者であり、被災地を訪れる人々に震災と被災地の姿を知ってもらいたいとの思いからボランティアでやっています。被災地への観光キャンペーンは、国もテレビを通じて大々的に報じ、現地にはお土産屋も多く出ていました。実際、我々が訪れた際にも国内外から多くの人がやってきていました。これには、地震で仕事を失った被災者に対して、新しい仕事を生み出すという意味もあるようです。

二つ目は汶川(ぶんせん)大地震博物館なる震災の博物館があることです(これは先日NHKでも放送されていました)(写真「博物館」)。これは四川省の実業家が作った私立の博物館で、写真や震災にまつわる品々が震災発生から時系列に展示されています(5月12日、5月13日と1日ごとに展示されています)。その膨大な展示品の数に圧倒されました。平日ではありましたが、この博物館にも多くの来客が訪れていました。そして自由に写真を撮ることができます。これは日本では考えられないことです。

最後になりましたが、今回の訪中にあたり、現地で継続的に活動されている神戸市の「CODE海外災害救助市民センター」とパンダプロジェクトを実施している名古屋市の「レスキューストックヤード」に大変お世話になりました。両NPOのこれまでの活動に敬意を表するとともに、深く感謝いたします。そして,パンダタオルプロジェクトに参加いただいた皆様,義捐金をお送りいただいた皆様,様々な形で四川大地震支援,そして,私どもの活動にご協力いただきました全ての皆様に,感謝申し上げます.

今後も中国・四川大地震の支援を続けていきたいと思います。