日 時 平成25年10月7日(月)

場 所 園田学園女子大学

主 催 シニア専修コース

アジアの一角・ベトナム社会主義共和国について、その概要を

ご教示いただきました。

ベトナムは大きく分けて、北部・中部・南部に大別されます。

北部は、紅河とデルタ地区を中心とした穀倉地域で、集約農業

が発達しています。

中部は、乾燥した気候で平地も狭く、最も過酷な地域と言えます。

南部は、メコン川とデルタ地区を中心とした穀倉地域で、多文化的な社会を形成しています。

国の面積は33平方キロで日本より若干狭く、そのうち山地が4分の3を占めており、人口は8700万人で、54の民族から成り立っているのだそうです。

その歴史ですが、10世紀頃までは中国の支配を受けており、中国から独立したのは西暦968年と言われています。

それ以降は、李王朝(1009年〜)⇒陳王朝(1225年〜)⇒黎王朝(1428年〜)⇒阮王朝(1802年〜)と受け継がれましたが、1887年にフランス領となりました。

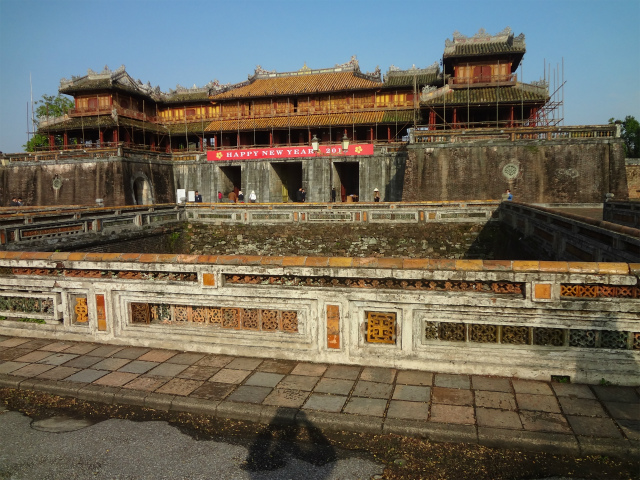

そして1954年のジュネーブ協定により南北に分断されましたが、その後のベトナム戦争で1975年にサイゴンが陥落してベトナム社会主義共和国が成立しました。(写真は、フエの王宮です。)