・日時:4月7日(木)午後1時半〜3時40分

・会場:すばるホール(富田林市)

・演題:「向田邦子 人と作品の魅力」−精神的バックボーン形成の五つの要因を読み解く−

・講師:吉村 稠(よしむら しげる)先生(園田学園女子大学名誉教授)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○向田邦子・略年譜(1929年〜1981年)

・1929年(昭和4):向田敏雄・せいの長女として東京都生まれ。父の仕事の関係で、転勤と転校の繰り返しで大きくなった。小学校だけで、宇都宮、東京、鹿児島、高松と4回変わっている。実践女子専門学校国文科卒(現 実践女子大学)。

・映画雑誌編集者を経て、ラジオ・テレビ番組の脚本家(『森繁の重役読本』(ラジオ・7年間2000回を超える長寿番組)、『寺内貫太郎一家』(テレビ)など)。

・1976年(昭和51):小説的なエッセイ『父の詫び状』発表。1980年、連載の短編小説『花の名前』『かわうそ』『犬小屋』で直木賞受賞。

・翌年(1981年)、台湾旅行中に飛行機事故で急逝。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(%エンピツ%)講義の内容

○精神的バックボーン形成の五つの要因(抜粋)

≪向田邦子文芸の定番的評語≫

*「昭和の香り」⇒(昭和10年代の日本の庶民的な家庭を映し出している)

*「大人の・・・」⇒(清濁を持ち合わせる「大人の男」、「大人の女」を描いている)

■物書きまでの道程と人格形成

◇「要因(一)」…人間味豊かな父と母と、そして家族と

*【『父の詫び状』−「お辞儀」】(右の資料を参照)

「…父の暴君振りを嫌だと思っていたが、祖母の通夜の晩、社長に平伏する父の姿を見て、〈私たちに見せないところで、父はこの姿で戦ってきたのだ〉。父だけ夜のおかずが一品多いことも、八つ当たりの拳骨をも許そうと思った。…(以下、略)」。

・『父の詫び状』では、父の二つの顔が語られる。すぐに怒鳴り手をあげる横暴な家長としての顔、もう一つは父親を知らず母の手一つで育った貧しい少年時代を過ごし、高等小学校卒業の学力で給仕から入って誰の引き立てもなしに飛躍的に昇進した父の顔。父を美化することなく描いでいる。

◇「要因(二)」…社会に踏み出す徹底した「自問自答」

*進路を選ぶに際して常に厳しく「自問」「自答」

「私はなにをしたいのか?」、「私は何に向いているのか?」

—

■物書き向田邦子へ−〈ぶれない決意と魅力〉

◇「要因(三)」…大切な自分の財産「自分に妥協しない」を軸にしての28年間

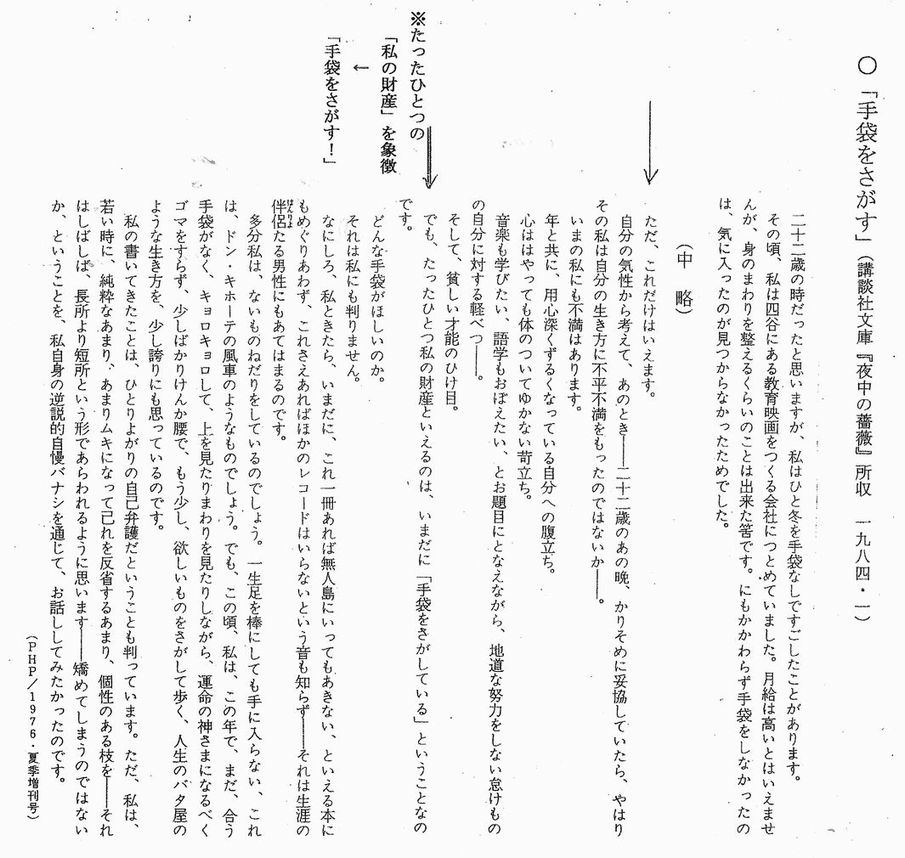

*「手袋をさがす」(『夜中の薔薇』より)(右の資料を参照)

「気に入った手袋が見つかるまで、ひと冬を手袋なしで過ごした。…(中略)。母は本気で怒りました。〈バカバカしいことはやめてちょうだいよ。〉…(中略)。会社の上司で私に忠告してくださった。〈君のいまやっていることは、ひょっとしたら手袋だけの問題ではないかもしれないね〉。私はハッとしました。…(中略)。でも、たったひとつの私の財産といえるのは、いまだに〈手袋をさがしてい〉ということなのです。」

・向田は、自問自答し、自分に妥協しないという厳しさを持っていた。

◇「要因(四)」…「死との向き合い」からの最大の決意

*「乳癌」発症と入院という状況の中で(「癌」=「死」との対決の時があった)

・「テレビドラマは、五百本書いても、千本書いても、その場で綿菓子のように消えてしまう。誰に宛てるともない、のんきな遺言状を書いて置こうかな」…向田邦子は、それまでのジャンルから異なった分野へ踏み出す、過去への決別を宣言した重要な転機→小説家へ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

**あとがき**

・向田邦子はエッセイ「父の詫び状」を書くまで、脚本家として数多くの名ドラマを世に残している。50歳にして直木賞受賞作家に。

・庶民的な家庭を映し出し、日常些事の中で展開する人情の機微などをさりげなく浮き彫りにしている。

・「〈オイ、水〉〈オイ、お茶〉と、いつも母に対して〝オイ”の連発。お茶はまだしも、水くらいは自分で飲めばよいものを、絶対に自分で動こうともしません。」(向田邦子)(1979年「主婦の友」6月号)→父敏雄は、外面がよく、家庭内では横暴、独善的な父である一方子煩悩な父親像。

・「父親のおかずが子供たちより一品多かった、床柱を背に上座に座るのは父親、一番先に風呂に入るのは父親」など…その時代の父親の存在感は大きかった。

・向田邦子の直木賞受賞は、山口瞳、水上勉らが強力にねばったらしい。「わずか20枚前後の短編三作であったけれども、誰もが真似できぬ辛苦の世界へ彫みこんでいる」(候補作品は連作短編でまだ完結しておらず、授賞を見送ろうとする委員もいた。)