ヒロインは、ほころぶ蕾のようにワラウ

私を(%笑う女%)ワラウ女と呼んでください。大学ではたぶん、そう呼ばれていると思うからです。

私はこの山城げんき村と、同じような田舎で産まれ育って来ているので。たぶん大学のゼミの中では、誰よりも田舎については理解しているというか、心から田舎の暮らしを知っているはずです。

なにしろ今まで、多くの自然環境に包まれるように暮らしてきたので、本当は山城げんき村のフィールド調査の必要性があまり無いのになって、ちょっと思っていました。

そのころ私は文化経済学の修士課程だったので、少しだけ美術家というか、駆け出しのアーティストのつもりでいました。ですからあらゆる眼に見えるものや、耳に聴こえるものすべてが、すばらしい美術品やうつくしい芸術に想えてきていたのです。

もっぱら、私が興味を惹かれているのはアーツ・マネジメントについてでした。それはアートを最大限に活かすマネジメントとは何かということでした。

つまりアーツ・マネジメントとは、今日の社会の中における芸術文化の意義を明らかにすることを通して、芸術文化の有効性と能率を拡大し、それによって芸術文化組織の発展、さらには芸術文化の振興をはかっていく、そのような将来の仕事に興味を持っていました。

歴史遺産、自然遺産、農業遺産

山城げんき村には、むらびとの皆さんが気づいていない、歴史遺産や自然遺産や農業遺産と呼べる、いろいろな資源がたくさんありました。

歴史を持った神秘的な天空の城がありますし、その他にも数々の古墳や寺社仏閣が残されています。

そして自然環境も生物多様性に溢れていて、昔から四季を通じて様々な生きものが生息していて、珍しくなった生きものも、数多く生き残っているです。

それだからこそ山城げんき村では、これまで循環型の農業が続けられて、今日まで来れたのかもしれませんし、そしてこれからも持続して行ける可能性があったのです。

しかし集落の少子化と高齢化の人口の問題のために、現実的には将来の展望を抱くことが、だんだん難しくなってきているのでした。

そのころのワラウ女(%笑う女%)は、芸術・文化を対象とする経済学と呼ばれている。文化経済学の修士課程を執っていたので、芸術政策・文化政策の提言を行うことを、一度でいいから遣ってみたくて、仕方がありませんでした。そんな淡い期待を抱えて、この山城げんき村へフィールド調査に来ていたのです。

子どものころからワラウ女(%笑う女%)は、どんなことでも自分が楽しまないといけないと、思い込んでいる人だったので。日頃から少子化と高齢化に悩んでいる、山城げんき村のむらびとの皆さんを前にしても、何でも無い些細なことでワラってばかりいました。

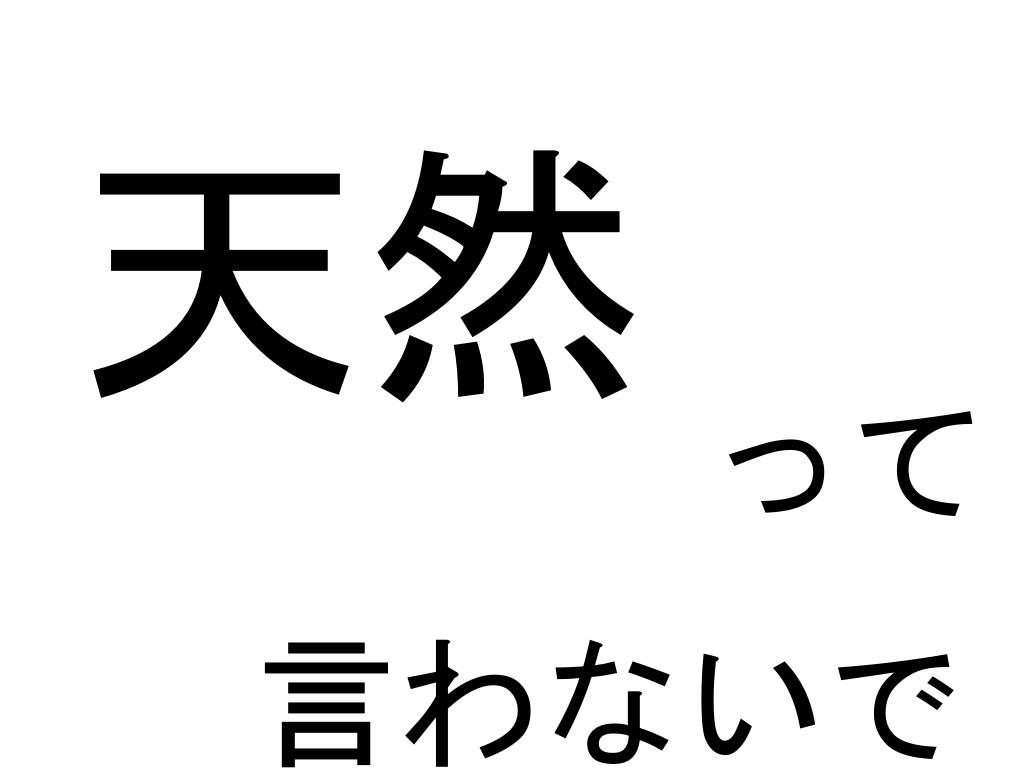

やっぱり天然とか、自然のままとか、ときどき他人から言われるけれど、自分では決してそんなことはないと、それまでは思っていました(笑)。

まるで天然記念物

それは、初めて山城げんき村に来た時のことです。自動車のドアを開けて降りたらすぐに、まるで子どもの頃からの習慣のように、足元のクローバが気になってしまって、四つ葉のクローバを探してしまいました。

子どもの時からワラウ女(%笑う女%)は、押し花や押し葉と呼ばれるアートが大好きで。今では普通の押し花なんかでは、独創性や創造性を十分に発揮できないような気がして、自分だけの芸術のジャンルを確立してみようとしていました。

ワラウ女(%笑う女%)は、それを「摘み葉・花アート」と呼んでいて。押し花や押し葉みたいに、花びらや葉っぱをドライフラワーみたいに乾燥させてしまうのではなく。生き生きとした花やみずみずしい葉を組み合わせて、可愛かったり面白ろかったりするアート作品を創造して、その画像を撮影してゆくのです。できるだけ自然のままの花や葉をコラージュしているので、どうしてもアトリエとなるのは、野原や野山などの季節の草花が咲いている所になります。

ですから初めて訪れた、山城げんき村の多自然の環境は、ワラウ女(%笑う女%)にとってまたとない、インスピレーションを与えてくれる場所でした。

しかし、何かに集中しはじめたら周りが見えなくなってしまうワラウ女(%笑う女%)は、大学のゼミでフィールド調査にやってきた事も忘れて、夢中になって四つ葉のクローバばかりを探してしまいました。

まあこれはこれでフィールド調査にはなるのでしょうが、ずっと地面ばかりを見つめているので、この日もワラウ女(%笑う女%)は天然記念物と呼ばれてしまったのです。

日常は芸術を規定する

ドイツの文芸評論家で思想家、エッセイスト、翻訳家、社会学者としても知られる。ヴァルター・ベンヤミン(1892年7月15日〜1940年9月26日)の著書の『複製技術時代の芸術』には、このように述べられています。

芸術作品(オリジナル)の持つ「いま‐ここに」という性格、すなわちその唯一無二の特性こそは、その真正さの徴として、芸術作品のアウラをなすものであるとしています。

芸術作品が大量に複製可能となった時代、真正さの持続性、出会いの一回性は、複製のその場限りという一時性、また反復可能性によって置き換えらるとしています。

ベンヤミンは近代を、芸術作品のアウラが凋落していく時代と位置づけていました。著作の『複製技術時代の芸術』に収録された細切れ場面のモンタージュという、映画制作の実情でベンヤミンはこう考察しています。

一貫した時間の進行のもとにある舞台とは違い、俳優は「自分自身の人格から追放され」、その「人格のアウラを断念」しなければならないと。この人格のアウラの喪失という表現は、むしろ日常の語法に近いかもしれません。あの人からはアウラ(英語はオーラ)が発せられている、という言葉の使い方の裏返しとしてです。

このアウラ(aura)とは元来ギリシア語で、息や空気を表すものでした。空気(aer)の動き、すなわちそよ風、また朝の爽気を意味しています。

その後にラテン語詩人においては、薫りや木霊、午の光、空、天をも表すようになったものです。人から発せられる香気ないし光輝を指すようになったのは、比喩の人格への転用でなのかもしれません。また光冠、光背などはそれを視覚化したイメージなのでしょう。

ベンヤミンの文脈では、よくアウラという言葉をしばしば使用しています。それはアウラつまりオーラという概念をあらゆる場面で、今のように人々が日常的に使用するようになるキッカケとなったのでしょう。

芸術作品の唯一無二の性格とはなによりも、それが伝統の内に埋め込まれていることに起因しています。宗教・儀式のなかに占める意義がそのアウラを形作ったとしています。とすれば、アウラの衰退とは、伝統からの切り離しと軌を一にするものといえるのです。近代における世俗化や技術の進展は、芸術の伝統からの断絶を導くとともに、芸術を複製という形で日常に近づけることを可能にしました。それは、現代芸術の存在領域を深く規定するとともに、その困難をももたらすことになっているのです。浮草的存立への危機感から生じた「芸術のための芸術」という標語は、神無き時代の「裏返しの神学」だとベンヤミンは言っています。

これではフルクサス(fluxus)

ワラウ女(%笑う女%)が二度目に山城げんき村へ訪問した時には、むらびとの皆さん達ちが、山城げんき村の規約を決定しょうと、これで幾度目かの会議を開催していました。

とにかく何でもかんでも、とりあえず規約さえ作れば、すべてがうまく行くと思っておられたのでしょう。

むらびとの誰もかれも仕方がないような感じで、この会議に参加しているのが誰の目にも明らかでした。

もちろん、そのような会議でしたから、山城げんき村の規約がまとまるはずもなく。会議に同席していたワラウ女(%笑う女%)は、思わずこの会議の光景を見ていて、笑ってしまうばかりでした。

なぜなら、むらびとの皆さんの顔が、なぜだか近頃とっても気になっていた。前衛芸術のフルクサス展の図録に見えてしまっていたからです。

フルクサス(fluxus)は、デザイナーで建築家でもあったジョージ・マチューナスが、1960年代の初め頃から、ニューヨークを中心にケルン、コペンハーゲンなど欧米各地で展開された前衛芸術運動、またその組織名です。ラテン語で「流れる、変化する」という意味がありました。

山城げんき村の会議では、むらびとの人々の自分勝手なおしゃべりが、時間と共に大きくなっていって。ほとんど収拾がつかない幼稚園の学級崩壊のようになっていたのです。

まったくまとまりのない会議で、むらびとの皆さんの顔は、まるで右の眼が左に寄っていて、左の眼は右に寄ってしまい、とうとう焦点も合わなくなって。長い舌がアッカンベーをするように、口からはみ出ているように思えて仕方がなかったのです。

この物語はあくまでもフィクションです